株式会社カプコン

ゲーム

ブランドにとってコアとなる価値を探る

- カスタマージャーニー

- ブランド体験

- カスタマージャーニー

- ブランド体験

日本発のゲームタイトルとして世界中に熱狂的ファンを持ち、シリーズ第一作発売から23年の歴史を持つ「バイオハザード」。ゲームのみならずハリウッド映画やユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションにもその「感染力」を広げています。長きにわたって新作をリリースし続けているがゆえに、環境の変化やユーザーの変化に伴って新たな課題に対する危機感も生まれてきているようです。この課題に正面から取り組んでいる株式会社カプコン(以下カプコン)の高野氏と大谷氏は、株式会社インテージ(以下インテージ)が提供している「コグニティブインタビュー」という手法を用いて、これからのブランドのさらなる発展のための大きな示唆を手に入れたとのことです。その取り組みについて、高野氏と大谷氏にお話を伺いました。

―バイオハザード2から20年目を迎えるところで、どのような課題を感じているのでしょうか。

大谷:実は僕は昨年カプコンに入社したばかりなのですが、バイオハザードがブランドとして20年を超え、世界中でここまで多くのファンの方々に支えていただき、愛されているブランドなんだということに正直驚きました。一方、だからこそ、カプコンとして次の20年を見据えて、バイオハザードブランドをさらに成長させていこうと考えると、新たなファンづくりというのは避けては通れない道とも考えました。

僕は、バイオハザードというブランドは、このまま既存のファンの方々とだけ向き合っていたら、成長どころか縮小してしまいかねないという危機感をいつも持っています。だから、今までバイオハザードをプレイしたことがない若年層のゲームユーザーに、どういった価値を届けたらいいのか、自分たちが戦うべきポイントは何なのか、これを明確にすることに課題を感じていました。

―ブランドの価値を高めていくうえで、古くからのカルチャーが新規の参入障壁になってしまうみたいなことはありますものね。

高野:ブランドって常に更新されていくものだし、かつ、そのユーザーと作り手の相互作用の中で紡いでいく歴史みたいなものだと思うんですよね。昔からのファンの方は、そのこと自体を誇りに思ってくださっている方もいて。一方で、市場全体で見たときに、ユーザーの変化と同期してマーケティングやプロモーションの在り方は変わってきているのですが、はたしてバイオハザードというブランドがどこまでそれを取り入れられているんだろうかというところにも危機感を持っています。

―ユーザーやマーケティングの在り方が変わってきているというのはどのようなことでしょうか。

大谷:僕らの学生時代は遊びといったら映画を見て、ボーリングして、カラオケしてみたいなパターンか、家ではテレビを見るかゲームをするかくらいしかなかったことないですか?でも、今はエンターテイメントが多様化していますよね。ゲームでも、スマホでどこでも簡単にできるものから、オンラインで世界中のプレーヤーがつながって遊ぶものまでありますし、NetflixやHuluなどで映画やドラマ見たり、YouTubeで好きなユーチューバーの動画配信を見たり、Twitterでつぶやいて、動画のライブ配信見て、LINEでコミュティ作って情報交換して、もう挙げたらキリがないくらい。だから、可処分時間の中での競争がとてつもなく厳しくなってきている、ゲームというものの価値観がユーザーの中では変わってきている、と感じています。

高野:私は技術部門の長でもあるんですけれども、ユーザーの変化って、競合社とかパートナー企業さんの動きを通じて実感することが多いんです。競合社が、テクノロジーに裏打ちされたデータマーケティングドリブンでスピーディーに事業展開している例を拝見すると、大変参考になる反面、カプコンの場合は既存のユーザーと言うレンズを通して市場をつかもうとすると見誤るところがあると思っています。カプコンのブランドの特徴って、作り手もユーザーも尖っていて、そこでものすごくシンクロする、というところにあると思っています。共鳴度合いが大きいのは良い反面、そこだけしか通さずに市場を見ていると間違えるリスクもはらんでいるんじゃないかなと。なので、市場を広く見ましょうね、という姿勢は持ちつつも、尖った部分をスポイルしたりするこのないようにしないといけない。そこが難しさだと思います。

―先ほど新たなファンづくりのための若年層へのアプローチも必要だとおっしゃっていたんですけれど、その若年層での認知度ってそんなに高いものではなかったということですか。

大谷:バイオハザードいう言葉自体は広く知られているのですが、実は「バイオハザード=ゲーム」とはなっていなくて。20代の子たちと話したりすると、バイオハザードというと「映画だよね」とか、大阪だと「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあったやつだよね」とか、そもそもゲームであることを知らなかったり、映画発だと思われていたりするんです。ゲームの顧客になっていただけるチャンスを逃しているかもしれない層に対して、バイオハザードの中心命題は何なのか、どこで戦っていくべきかを探っていきたいというのが今回の取り組みの狙いです。

―もともとバイオハザードのペルソナはあったわけですよね?それは変わってきているということはありますか。

高野:ペルソナが変わってきているというより、そのバリエーションが増えてきている。バイオハザードは初期シリーズと言われる①~③と④~⑥、⑦という3つに作風が大きく分かれているんです。①~③はサバイバルホラー要素が強いもの、④~⑥はアクション要素が強いもの、そして⑦は原点回帰で最初のシリーズに近い。シリーズの流れで変えた・変わった中で、それぞれ違うユーザーとの接点がある。だからユーザーとのコミュニケーションパスがどんどん複数になっていくんですよね。結局その中でバイオハザードというブランドのコアとなっているのは何かということに立ち戻るのが今回のプロジェクトだと思っています。醤油で例えると、昔は醤油は1種類だったけど、今は減塩もあれば、おばんざい用も、たまりも、と何種類もある。バリエーションの拡散は歴史上必要だったのかもしれませんが、だとしても、結局醤油の価値って何だっけみたいなところをもう一度見つめなおすべし、という話です。

―今までのファンとの絆を深めるのと同時に、新たなファンを取り込んでいくために、ブランドのコアとなっている価値を探り出す調査をインテージにご相談されたということですね。

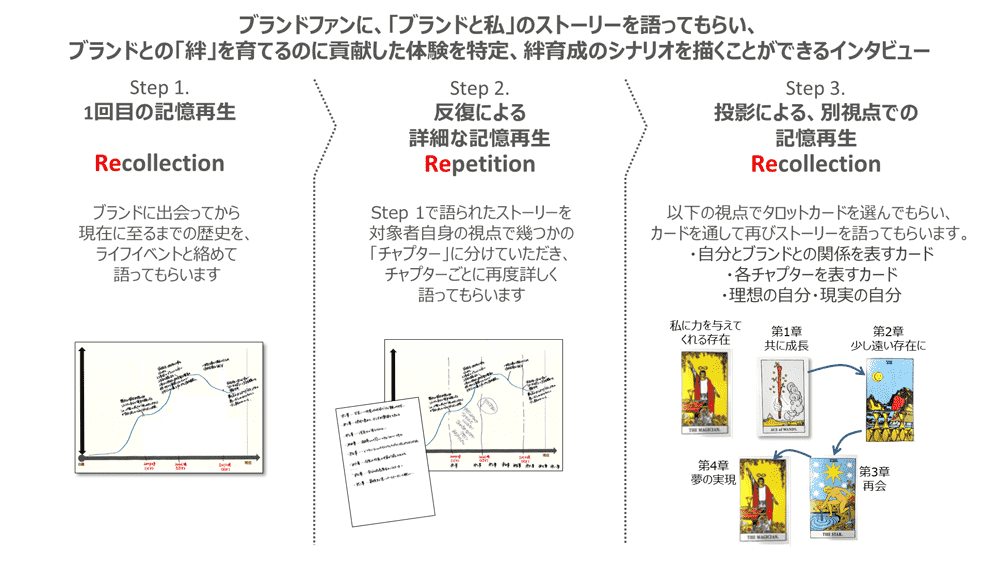

高野:コグニティブインタビューという手法をご提案いただき、ド直球で突き刺さりました。時代が変わっても支持されているものというのを明らかにした上であれば、売り方とか訴求の仕方、みたいなところは柔軟に構築可能だと思っていて。「タロットカードも用います」と聞いたときはちょっと胡散臭いなというのはありましたけど(笑)。

大谷:僕はビジネスでは、「目的」「ターゲット」「戦略」を明確にしておくことが最も大切だと考えています。そのためにも、バイオハザードのバイオハザードたる所以は何なのか、バイオハザードがこれから先も紡いでいかないといけない価値は何なのか、つまり、自分たちが戦うべきポイントとなるブランドの「コア価値」を導きだすことがまず必要だと考えて、ご提案いただいたコグニティブインタビューを採用することになりました。

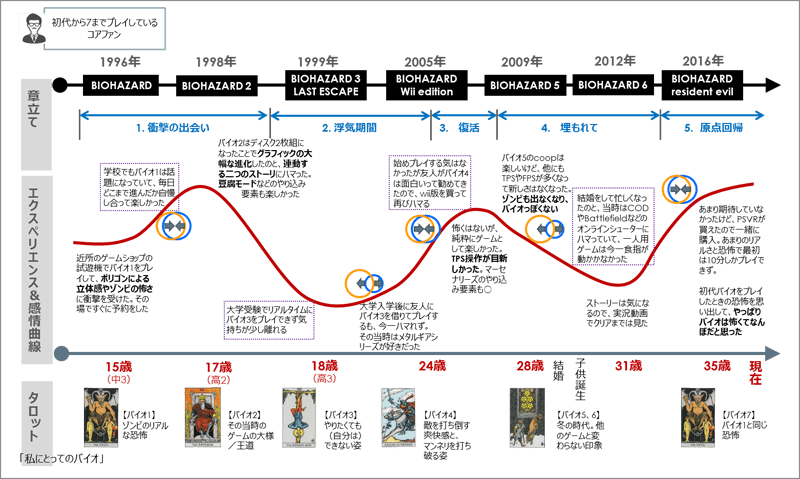

今回バイオハザードのメインユーザーである男性を中心にインタビューをしたんですが、思考を言語化してもらうということが案外難しいことが多くて、心の奥底にあることなんてなかなか出てこなかったりする。でも、コグニティブインタビューで、バイオハザードに出会ってから現在までの自分とバイオハザードの歴史を、色々な切り口で何度も何度も語ってもらうことによって、突然思い出したかのように浮かびあがるエピソードもあったりして、バイオハザードの何に興味や愛を持ってもらっているのかがどんどん深掘りされていって、言語化されてくるんです。コア価値を導きだすために、コグニティブインタビューを採用して良かったなと思いました。

―プロジェクトの成功には課題のすり合せがとても重要だと思うのですが、共有の仕方に工夫などはされたのですか。

高野:インテージさんには、契約前の打ち合わせに気が済むまでお付き合いいただきました。何回あるんだと。申し訳ないくらい。

大谷:リサーチって事前の段階できちんと詰めておかないと、仮説の検証が不十分になってしまうので、どうしても事前の打合せは多くなってしまいました。もともと細かい性格なので、菊池さん・営業の田中さん・高橋さんには申し訳なかったと思っています。

お互い東京と大阪を行き来したり、テレビ会議をしたり、1個1個調査設計を密に打ち合わせをさせていただく中で、インテージさんの知見からコンサルタント会社のように色々とご提言もいただきました。密に打ち合わせをさせていただいたからなのか、僕のこだわりや着眼点がモデレーターの菊池さんに伝わったようで、当日は誰よりもバイオハザードに詳しい菊池さんが、インタビュー後にこちらが追加で聴いてほしいことを言うまでもなく、その場で対象者に聞いてくれるという以心伝心が起こりました。バックルームで話していることを、その場で対象者に聞いてくれるということが続いたので、この部屋にマイクでもあるの?って思ったほどです(笑)。

菊池:何度も細かくすり合せて、大阪のプロデューサーさんからも思いを聞けたからこそ、我々の方も色々企画を立てられたと思います。お互いの想いが合致したから、以心伝心というか、聞きたいことはこういうことだろうなというのが理解できて、僕も質問できたんですよね。

―では、実際にコグニティブインタビューをやってみて、バイオハザードのコアな価値は見えてきたのでしょうか。

大谷:僕は、バイオハザードは『キャラクターを軸に、シリーズを通してつながったストーリーや世界』が他のゲームとの差別化ポイントであり、戦うべきポイントなのかなという仮説を持っていたのですが、それが見事に裏付けられました。

高野:一方でバイオハザードシリーズというのは、ホラーという共通語があっても、ホラーというものに更に結びついているワードは人によって全然違うというのがありました。十把一絡げにホラーゲームというと中身が見えなくなるんですけれども、そこの違いがすごく鮮明に見えたというのがありますね。

―バイオハザードの独自の価値というのはホラーに紐づいて、人によっていろんな付加価値を感じられているということでしょうか。

高野:その感じられるポイントはいくつかありましたね。

大谷:そうですね。アクション性が高い⑤が大好きな方もいれば、謎解きしながらサバイバルホラーをしているのが楽しかったという方もいるなど色々な方がいらっしゃいました。そんな中でも皆さんが共通して、バイオハザードってシリーズで1つにつながった世界があるという部分がいいんだよと言ってくれたので、それがバイオハザードのコア価値なんだと確信できました。

コア価値というのは自分たちが戦うべきポイントなので、本来プロモーションだったりアイディアの前提条件になってくるんですね。なので、今回抽出できたコア価値は、バイオハザードシリーズすべてのアイディアの着眼点として位置づけてやっていきたいと思っています。

高野:こういった形で温度差はあれど、我々が提供してきていたいくつかの価値に、強く共鳴してくださるユーザーがまだまだいらっしゃるというのは1つ安心材料でした。とはいえ、確固たる世界観の中で「ユーザーと我々がつながっています!」というのが強すぎると、新規ユーザーの入ってくる障壁になりうる。

一方で昔は付き合いが濃かったけど今薄いとか、入ったはいいけどやっぱり薄いまま、という人たちに対してどう届けるかという課題を突き付けられた感じはあります。濃い人は濃いままなので、新作が発売されると分かった瞬間に多分相当の確率で買ってくださるんですよ。これは非常にありがたいんですけれども、濃い方々だけにフォーカスしすぎてはだめで、1回離れて薄くなってしまった人たちにどう戻ってもらうのか。逆に入りたての方に徐々に濃くなってもらうにはどうしたらよいのか。そこの折り合いをつけていく難しさも再確認しました。

―「つながった世界がバイオハザードのコアとなる強みではないか」との仮説が明確に確認できたとのことですが、それ以外に仮説はなかったのですか。

大谷:今回、「つながった世界」と同じくらいの大きさで「印象に残るクリーチャー」が価値として出てきました。確かにゲームに登場するゾンビなどのクリーチャーは、ゲームの世界観を作るのにとても重要なので、声として一部は出てくるだろうなとは思っていましたが、個人的には、価値というと、プレーヤー自身が体験して感じるものというイメージがあったので、まさか敵キャラ自体がここまで重要な価値として挙がってくるとは思っていなくて新しい発見でした。

菊池: どのシリーズが好きでも、あのキャラが怖かったとか印象に残っているという話は出てきましたね。

―高野さんの方ではどうでしたか?

高野:うちのクリエーターの勘所、目の付け所は、本当に侮れないというのを確認しました。今回、コグニティブインタビューをやって、そのすごさを改めて感じさせられたみたいなのがありました。

菊池:最初の企画の時にはユーザーの想いと作り手の想いがずれているのではという話もあって、その確認も今回1つの目的だったと思うんですけど、終わってみれば結構がっちり合っていた。

高野:カプコンのような尖ったクリエーター集団からしてみても、「100%オレ様!」みたいなわけでもなく、やっぱり答えあわせはしたいんですよね。自分たちが問うていたものがどういう受け容れられ方をしたのかってなかなか知る機会がない。ある種のシンパシーを感じながら、ユーザーと対話するというのは貴重な機会だったと思います。クリエーターに対して全幅の信頼を置きながらも、いかにビジネスとして成就させていくかというところに関しての課題は色々見られました。

―仮説が確認されたり、良い意味で裏切られて発見があったのは大きな成果ですね。では、何か新しい発見はありましたか。

大谷:一定の年齢を境に、オンラインゲームに対する価値観に大きな変化が生まれているなと感じました。今までは、エンターテインメントとして存在するゲームが好きで、ユーザーはゲーム自体を楽しみ、“オンライン”はあくまでゲームの中にある機能の一つでした。ですが、今回一定の年齢より若い世代からは、あくまでも“コミュニティ”が彼らのベースとして存在し、そのコミュニティの中で体験を共有・共感しあえるのがゲームなんだという。造語になりますが、『コミュニティネイティブ』とでも言うんですかね、生活の中でコミュニティが当たり前にあり、共有・共感できない体験には興味がないという価値観を感じました。

大学生の対象者に菊池さんが「もし今の友だちが誰もゲームしなくなったらどうするの?」って聞いたら、「え・・?うーん。しないかもしれないですね。」って迷いだすんですよ。今回はゲームが好きで、バイオハザードが大好きな方を対象者に選んでいるんです。ゲーマーなら迷わず、「ゲームする」って言ってくれると思うじゃないですか。あ、これだなと思いました。おそらくこの世代には、ゲームを売ろうとしても、響かないんです。オンラインゲームの中で、ユーザー同士が共有・共感できる体験を提供することが大事になってくると思いました。

それから、対象者が自分とバイオハザードの歴史を振り返っている中で、バイオハザードに対する気持ちが、ゲームを超えた映画であったり遊園地のアトラクションであったりと、日常の中で触れ合う部分にすごく影響されていて、ゲーム事業とライセンス事業の相乗効果を改めて実感しました。受験、社会人になったとき、結婚、育児など色々な理由でバイオハザードへの熱が落ちたとしても、その後、彼女と映画に行ったからとか、家族旅行でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションを経験したからなどゲームとは違うところでバイオハザードに触れることによって、また熱が上がって、久しぶりにゲームがしたくなりましたってみんな話してくれるんです。

―カスタマージャーニーのアウトプットはどのようにお使いいただいているのでしょうか。

大谷:プロモーションなど戦術面全般で色々な気づきがありました。プロモーションの中でペルソナは考えますけれども、ペルソナってあくまでその時点の「点」でのものじゃないですか。“今がどう”とは考えても、“過去からの歩み”まではなかなか考えないので、今回新しい観点に気づくことができました。過去にバイオハザードにハマっていたユーザーが結婚して、子どもができれば、ゲームをする時間もなかなか取れなくなりますし、ましてやバイオハザードなんてさせてもらえないんですよね。うちのタイラントが一番怖いみたいな(笑)。でも、その代わりにオムツを買ったり、子どものための動画コンテンツが必要になって、自然にAmazonプライムに触れ合う機会が増えている。そういうのが多くの方のカスタマージャーニーから見えてくることで、離反層に響かせるための切り口として見落としていたポイントもあったなと気づきました。

菊池:デジタルネイティブがコミュニティを大事にする話などはジャーニーを描くことで見えてきたところもあります。普通のインタビューだと「バイオについてどう?」とどんどん聴くだけで終わってしまうのですが、コグニティブインタビューだからこそ、そういうコミュニティが大事とかこういうことで離反するといったエピソードが引き出されたと思います。

―今回の調査では、バイオハザードのこれからに役に立つ重要な情報が得られたようですね。

高野:素材としてのバイオハザードのよさは一級品であるということは再確認できましたけど、それをどういうふうに切り出していくのかに関しては色々見逃していたこともあるし、埋もれていたこともあるし、新しい着想も得られたので、まだまだ伸ばす余地があるということが分かったことも大きいです。

大谷:開発のメンバーは成功体験を積み重ねているプロの集団なので、それこそ一級品を作ってくれるんですけれども、ゲームを開発する前、コンセプトを考える前に、まずマーケッターとして市場を分析し、自分たちがどういう目的を持って、どのターゲットにどんな戦略で戦っていくべきか、この部分を明確にしておきたいので、今回の調査はとても役立ちました。

―今回の調査結果やそこから得られた示唆の社内での反応はいかがでしたか。

大谷:早速「調査結果を、別の場で使いたい」みたいな連絡は来だしています。あとディレクターも今回の調査に興味を持ってくれていて、「早く結果が見たい」など問い合わせがきています。

高野:定量調査だけでは物足りなさを感じていた作り手が結構いるんですよね。それより、ひとりひとりの人生に踏み込むような、こんな深いのって見たことないし。大なり小なり作り手たちも自分自身とオーバーラップさせながら読み込んでいくと、ああ自分にもそういうことがあったなという共感があったみたいで。11人分のインタビューといっても、11通り、相当読み応えがあったんじゃないですかね。

大谷:あとはこれをいかに結果につなげていくかですね。言うだけ、提案するだけなら誰でもできるので、調査だけで終わらないように、このコア価値を軸にブランド全体の戦略を構築し、最終的には各タイトルで、現場レベルでの戦術までカスケードダウンしていくこと。プレッシャーはありますが、結果で示すことによって、こういった調査の重要性を伝えていきたいと考えています。

―今後のインテージとAJPに、どのようなことをご期待いただいていますか。

高野:たくさんありすぎるんですが(笑)、カプコンはこういう取り組みに関してはまだまだ改善の余地があって、今回の取り組みをきっかけに興味を持った人間を巻き込みながら地道に広げていくところで、あの手この手の提案は今後も期待したいです。それから、デジタルとの融合に関しても遅れているので、そのあたりも。色々期待したいことだらけです。

大谷:インテージさんのマーケティングの知見と、パネルの質と量は超一流だと思っています。今後も調査会社の枠を超えた深いパートナーとしてお付き合いできればと考えています。

―本日はどうもありがとうございました。

2019年2月 カプコン東京支店にて

※記載されている内容は取材当時のものであり、一部現状とは異なることがあります。ご了承ください。

この事例について、

ご興味のある方はお気軽にご相談ください

-

業界

ゲーム

-

お客様

株式会社カプコン

-

ご担当者様

制作統括 開発サービス企画室 室長 高野 和之氏

CS第一開発統括 第一編成部 プロデューサー 大谷 剛氏